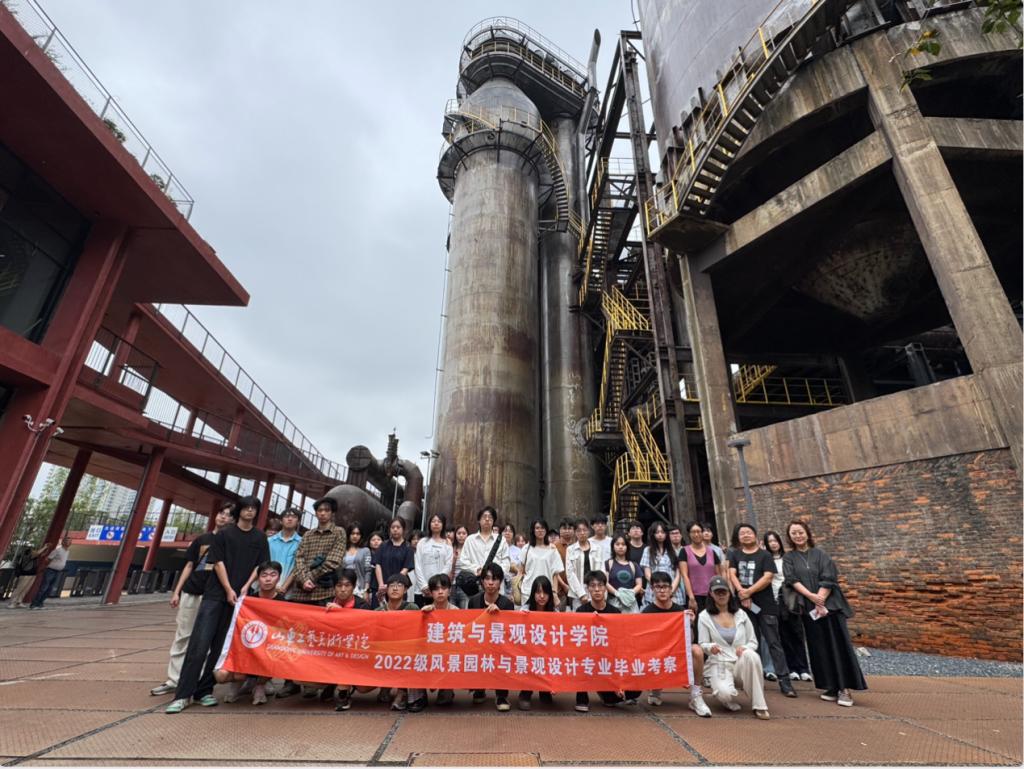

10月13—18日,建筑与景观设计学院2022级景观设计与风景园林专业由刘宜、曹灿景和申正宇三位老师带队,赴上海和杭州开展为期六天的毕业考察,从工业遗产再生、公共空间营造、乡村建设实践、文化景观表达四个维度展开。

此次考察是毕业设计前的关键预热环节。通过对标杆项目的现场感知、深度体验与剖析,旨在帮助学生开阔专业视野,激活设计灵感,为接下来的毕业设计工作储备第一手素材和宝贵经验。

一、工业遗产的景观再生

工业遗产是城市的“伤疤”,也是时代的“宝藏”。沪杭两地的实践,为我们展示了截然不同的再生路径。

滨水工业区的整体转型

杨浦滨江的改造是景观设计治愈力量的生动体现。这里曾是上海至关重要的工业区,如今已华丽转身为市民休闲的核心场所。令人印象深刻的是,杨树浦电厂遗址公园的设计团队拒绝了简单的拆除,而是选择与历史进行深度对话:通过保留吊车轨道和输煤廊道,这些旧有设施不再是废弃物,而成了城市工业记忆的鲜活载体;同时,设计致力于生态的修复,通过植被恢复和湿地重建,让曾经污染的土地重获勃勃生机;最终,老旧的工业设施被巧妙地赋予了新的使用功能,以功能再生的方式,延续了场地的生命与活力。

杭州大运河杭钢遗址公园则展现了另一种更新路径:刘家琨团队选择“以时间修复时间”的理念,通过植被的自然演替来软化工业遗址,同时保留高炉、焦炉等标志性构筑物作为场地精神象征。给师生以启示:工业遗产再生不再是简单的“去工业化”,而是与“复合功能植入”的平衡艺术。

杭州小河公园将原小河油库的四个仓库和七个油罐巧妙保留和改造。设计通过轻介入的网状ETFE天篷覆盖,并融入“新自然主义”生态种植,营造出荒野之美。它成功地将工业遗存转化为集文化艺术、休闲、商业于一体的大运河滨水活力公园。

基础设施的景观化转型

徐汇跑道公园将原龙华机场跑道转化为线性公园,设计通过材质变化暗示不同历史时期的层积,同时利用地形起伏创造丰富的空间体验。该项目展示了如何将交通基础设施转化为城市公共空间。

二、城市公共空间的创新实践

艺术导向的公共空间与生活的无界交融——上海西岸艺术走廊

西岸美术馆群与周边公共空间的一体化设计,体现了文化设施与城市环境的深度融合。通过地面铺装的延续性、室外展场的设置、滨水平台的打造,创造了艺术与日常生活交织的公共领域。穹顶艺术中心通过置入轻型钢结构体系,在保留原有穹顶的同时创造新的使用空间;油罐艺术中心的五个航油罐通过地下通道连为一体,地面景观设计与罐体形态形成对话;龙美术馆北票码头煤炭漏斗改造而成的"伞拱"结构,实现了工业美学与现代空间的完美融合。

上海EKA·天物作为原中船航海仪器总厂的更新项目,是浦东金桥地区由工业遗存向“都市人文美学街区”转型的典范。其核心价值在于将园区内的三十余栋老厂房视为“露天建筑博物馆”,邀请多位建筑师分别进行独栋改造。景观与建筑设计共同致力于新旧共融:通过保留厂房肌理,并植入“远舰”、“沧海一帆”等充满叙事性的新构筑,实现了工业记忆的延续和艺术风格的多样化。整体街区以复合业态和公共艺术策展为驱动,将滨水空间、老树、错落的建筑体块串联成充满活力的社交中心,成功实践了以文化和设计提升城市公共空间品质的策略。

隐藏的“生态心脏”——后滩公园

上海后滩公园作为生态基础设施的典范,其核心价值在于将污水处理、雨水管理、生物栖息地保护等生态功能与游憩体验巧妙结合。梯田式湿地净化系统不仅具有实际生态功能,更创造了独特的景观体验。

高密度城市中的微型公共空间——苏河湾景观更新

苏河湾景观更新项目展示了在有限的城市缝隙中创造优质公共空间的可能。通过垂直绿化、可移动设施、精细化铺装等手法,在密集的城市肌理中置入了一系列"城市客厅"。

立体复合景观——上海徐汇绿地缤纷汇城(绿地中心)

该项目将商业与都市农场理念结合,创造了从地下到地上的绿色“大峡谷”立体景观。学生可学习如何将稀缺的城市公共绿地融入高密度商业体,以及通过地形设计优化步行体验和商业活力。

三、乡村振兴的多元路径

生态引领型振兴——青山村模式

杭州青山村修复的不仅是自然环境,更是社区的内在认同与活力。这个曾面临水源污染和人口流失的普通村庄,通过系统的景观介入实现了显著转变:首先,在水源保护方面,村庄建立了创新的“水基金”机制,将生态保护成果与村民收入直接挂钩,同时通过恢复湿地系统达到净化水质与创造景观的双重价值,并引入环保机构形成多元共治的管理模式。其次,在传统工艺的现代化转型中,融设计图书馆的实践尤为突出,它运用设计的力量,将传统竹编等手工艺转化为符合当代审美的新产品,并构建了手工艺人与现代设计师的协作平台,使传统技艺得以重获新生。

文化驱动型振兴——庾村实践

莫干山庾村以历史建筑的活化利用为核心,将民国时期的蚕种场建筑群巧妙改造为充满活力的文化创意园区,为乡村植入了新的经济和文化引擎。同时,设计团队通过精心营造公共空间,使庾村广场成为村民与游客共享、促进交流的社交中心;更重要的是,通过对乡土材料的现代表达,让本土的石材和竹材在现代建构中焕发出新的生命力与美感,实现了传统风貌与现代功能的完美结合。

大师引领型实践——富阳文村

王澍在富阳文村的实践展现了新村与老村的有机衔接:通过肌理延续、材料呼应等手法实现新旧和谐共生;传统建造技艺的现代表达:夯土、砌石等工艺在现代建筑中得以传承创新;公共建筑的角色重塑:富春山馆成为凝聚村民认同感的精神地标

四、传统与未来的对话——文化景观的现代表达

景观设计不仅是解决问题,更是表达文化、重构记忆的艺术。

校园景观

中国美术学院良渚校区以“生活即教育,学院即社区”为理念。设计充分挖掘“水”元素,将宿舍与工坊通过双层交通体系连接,创造出水平绵延的“街道社区”。建筑形态融合了良渚的地域特性,实现了无形而非雕塑式的环境标志性,鼓励师生在开放、自由的空间中进行探索与学习。

浙江音乐学院校园景观循望江山山势,以“音院山居”为概念。设计利用流动的曲线形走道和蜿蜒的水渠,形成线性景观轴,巧妙地串联起山地自然组团与人工礼仪空间。这种设计不仅营造了浓郁的艺术氛围,更实现了校园环境与山水格局的有机融合。

现代设计语言重构史前文明记忆,良渚博物院与艺术中心的设计,都在与“考古学特征”进行诗意对话;从国家版本馆的青瓷幕墙,到富春山馆的夯土墙体,地域材料在现代建构中焕发了新的生命力。

上海自然博物馆(“绿螺”)与静安雕塑公园的组合,是城市中心复合功能空间的典范。博物馆建筑以“螺”的形态从公园中盘旋而上,其绿色屋面和生态墙体实现了建筑与环境的深度融合,并集成了雨水回收、地源热泵等七大系统,是国家绿色建筑的实践。静安雕塑公园则作为上海市中心的“露天美术馆”,以清晰的景观轴线和丰富的植被为背景,将国内外优秀雕塑作品融入草坪、水景之间。这种设计模式实现了生态教育、文化艺术展示与城市休闲功能的和谐统一,共同为高密度城市创造了一处难得的、具有生态价值和文化吸引力的公共绿洲。

上海风语筑公司的中国建筑模型博物馆,不仅珍藏了大量当代建筑模型,对师生更重要的启发在于其数字化展示技术的极致应用。风语筑作为数字文化展示领域的龙头企业,通过VR/AR、全息影像、沉浸式多媒体等技术,将静态的建筑模型和展陈内容转化为多维立体的交互体验空间。这种技术与艺术的结合,极大地增强了场所的故事性与观众的参与感,为未来风景园林在公共展示、文化传播方面提供了技术创新和体验增强的全新思路。

五、专业启示与思考

学生感想

魏佳莹——此次沪杭之行,我深刻感受到工业遗址改造、城市更新与创新设计的力量。油罐艺术中心将工业遗存转化为艺术现场;上海EKA·天物以大胆的创新手法,让破旧厂房变为充满未来感的艺术街区,展现了历史空间再生的巨大潜力;杨浦滨江公园则将昔日的“工业锈带”转变为宜人的“生活秀带”;风语筑公司将数字科技与展示设计融合,生动展现了数字技术在景观设计方面的创新发展;徐汇跑道公园则通过线性空间的转化升级,将简单朴素的交通线路转变为生态开放的绿色廊道,将基础设施赋予新的公共活力。大运河杭钢公园以宏大的尺度,将粗犷的工业设施转化为沉浸式的体验场域,诉说着厚重的时代记忆;而小河公园则以独特的艺术转换,将油罐与码头重塑为亲民的活力角落。沪杭行让我意识到设计不仅是单纯的形式更新,更是一种连接过去与未来、人文与技术的综合实践。

韩思成———此次沪杭毕业考察,是一次深刻的专业启蒙。在上海,我们置身于城市更新的前沿,油罐艺术中心的蜕变与杨浦滨江的工业遗存涅槃,生动诠释了景观作为媒介,如何重构场所文脉并激活城市公共活力。杭州之行则引领我们步入人文与自然交织的诗学现场,于王澍的版本馆中体味“宋韵今风”的转译,在良渚的文化地标间感悟“场所精神”的凝聚。此行令我顿悟,景观设计绝非浅表的营造,它是一场与历史、自然及未来的深刻对话,关乎记忆的存续与诗意的栖居。这段旅程,为我未来的设计生涯注入了沉静而坚实的力量。

尚朝晖———六日穿行沪杭间,足迹遍及西岸艺术聚落、杨浦滨江工业遗存,也走进良渚文明现场与西湖畔的园林空间。上海的城市更新与杭州的自然人文融合,都让我深切体会到:设计不止于形态,更在于连接土地的记忆与未来的可能性—如穹顶艺术中心对空间的再造,似良渚文化艺术中心与环境的共生,这是行走中最为深刻的一课。

通过此次系统考察,师生们见证了当代中国风景园林实践的深度与广度。从工业遗址的生态修复到乡村社区的活力重塑,从文化记忆的现代表达到公共空间的品质提升,这些项目共同勾勒出风景园林专业在生态文明建设和人居环境改善中的重要角色。未来的风景园林师需要在继承传统智慧的同时,勇于面对新的挑战,在城市化与乡村振兴、遗产保护与创新发展、生态安全与美好生活之间寻找平衡点,用专业智慧创造更加可持续、更加诗意的人居环境。